アーティゾン美術館様

デザイン性と使い勝手が決め手です

2020年1月ミュージアムタワー京橋に開館される石橋財団アーティゾン美術館。

改称前の名前は歴史と伝統を誇るブリヂストン美術館です。

美術品のイメージといえば「貴重」「高価」「取り扱い注意」と色々ありますが データロガーとの

関係性はどういうものなのでしょうか。

アーティゾン美術館・学芸課長の新畑泰秀さんにお話を伺いました。

貴館はいつ頃、開館されたのでしょうか。

私どもの美術館が、ブリヂストン美術館として東京・京橋に開館したのは1952年のことでした。 約70年の歴史があります。

2015年より新築工事のため休館しておりましたが、2020年1月にアーティゾン美術館と名前を変えてあらたに開館します。

「ブリヂストン美術館」という名前はご存じの方もいらっしゃると思うのですが「アーティゾン美術館」も同じように皆さんからご愛好いただきたいですね。

アーティゾン美術館の名前の由来はあるのですか?

アーティゾン(Artizon)というのはアート(Art)とホライズン(horizon)を掛け合わせた造語です。

レガシーを踏まえつつも新しい時代にアートの地平を目指すといった意味があります。

美術館にはどのようなコレクションがあるのですか?

アーティゾン美術館で展示される石橋財団のコレクションは、株式会社ブリヂストンの創業者、石橋正二郎のコレクションを出発点としています。

実業の一方で、文化の向上や教育の振興に大きな貢献をした正二郎は、戦前より日本近代洋画、そして印象派を中心とする西洋近代絵画等の名品を幅広く収集して一大コレクションを成し、さらにそれらの名品を秘蔵することなく、ブリヂストン美術館を創設して一般に公開しました。

その後コレクションは美術館を運営する石橋財団に寄贈され、さらに現在までコレクションを続けてきました。

石橋正二郎の個人収集から始まり、その後、石橋財団によって引きつがれている石橋財団コレクションは、現在約2,800点を数えます。

コレクションの核となるのは、19世紀フランス印象派と20世紀の西洋絵画、そしてその影響を受けて発展した明治以降の日本近代洋画、第二次大戦後の抽象絵画です。また東洋の美術、西洋の古代美術、近現代彫刻も、あわせて収蔵しています。

近年の収集も様々におこなっていますが、20世紀初頭から戦後にいたる抽象絵画の収集には力を入れています。抽象画は難解と思われる人も多いかと思いますが、それらは絵画の根幹に関わるような要素が多分に含まれています。

今後もこの分野には力を入れていくと思います。

一方で1952年に開館した頃は、都内にもそれほど多くの美術館はありませんでした。

特に印象派以降の西洋美術を常設する美術館はなかったはずです。

これは美術館が東京中に溢れる現代とは大きな違いだと言えるでしょう。

そんな中で、私たちはこれまでとまったく違うことをやるのではなく、自分たちのコレクションに主眼を置きながら時にそれに関連し、時にそれから発展させた展覧会を企画したいと考えています。

もちろん大事な作品をいつでもご覧いただけるような常設展示にも力を入れるつもりです。

美術館の楽しみ方はというのはあるのでしょうか。

美術鑑賞というのは、ひとが実際の作品を見たときに成立するものです。

美術の見方は色々ありますが正解はありません。まずは見て頂いて「心がどう反応するか」ということを感じていただきたいと思います。

絵を見るときのアプローチの仕方が分からない、社会的・時代的背景について知りたいという方には、展覧会場の中で多様に対応いたします。

展覧会の中での解説パネルやガイド、そしてギャラリー・トーク、そして詳細な情報を記した展覧会図録などをご提供申し上げます

高尚な美術だから見たい人だけ見に来てくださいというのは今の時代通用しません。

公園へ散歩に行くような気楽な気持ちで来ていただけると嬉しいです。

日本人は生活の中で美術を鑑賞し心を豊かにするといった行為が

根幹にあるかもしれませんね。そういったアートの可能性みたいなものは感じていますか?

アートは限られた世界のようですが実はありとあらゆる分野に関係しています。

京橋一丁目というのはどちらかと言えばビジネスの街、と印象が強いかもしれません。

アーティゾン美術館はその中心、京橋一丁目、中央通りと八重洲通りが交叉するところに開館いたします。

ビジネスとアート。それを活かした文化が共存する一大エリア「京橋彩区」という試みも始まっています。

アーティゾン美術館は東京駅に近いので海外や地方のお客様も訪れてほしいですね。

日本にいるからこそ日本と西洋の美術を見比べることができると思いますよ。

なるほど。アートと文化がもっと私たちの身近に感じられるわけですね。

ロガーのお話に入りたいのですが。抑々、ロガーを知ったきっかけを教えください

美術作品の保管・保存に温湿度管理は非常に重要です。

展示室や収蔵庫の環境はあらゆる設備・機械を使って温湿度管理をしています。

また作品は他館に貸し出しすることもあるので(国内国外)輸送期間中の温湿度環境を把握したいと思い温湿度が自動で記録できるデータロガーを活用したいと思っていました。

ロガー自体はかつてより様々な種類があることは知っており、様々に使っていましたが、美術品の温湿度管理により最適なものはないかと、探していました。

これまで使ってきた機器は本体の大きさや液晶表示なしが非常にネックでしたね。

その中でも弊社のWATCH LOGGERに目が留まったのは何故でしょうか。

コンパクトでありながら衝撃に耐えられるしっかりした作りであることでしょうか。

美術品の輸送期間は時に数週間、数か月と変わるのですが、測定したい期間を簡単に設定できることが優れていますね。

FeliCaを利用しデータの取り出しと自動レポート化もよく考えられており、利便性が高いと思います。あと私が一番興味をもったのはデザイン性ですね。ハードの色彩も豊かで液晶表示が一目で分かります。

WATCH LOGGERはグッドデザイン賞も受賞しているので

弊社の強みだと思っています。そこを評価して頂けるのは嬉しいです。

ロガーを使用していて何か気づいたことはありますか?

我々が使用しているパソコンは主にMacなんです。

もちろん、市場からいえばWindowsが一番多いのでそこは仕方ないと思いますが、贅沢を言うならば、WindowsとMac両方で使えるようにしてほしいですね。

Macにも対応してくれればもっと使用頻度が増えると思います

パリのオランジュリー美術館に絵を輸送する際、ロガー設定のアドバイスをさせていただきましたが、その時のデータは参考になりましたか?

やはり海外輸送というのは作品を箱に入れてしまうとそこからどのようになっているのか分からないので、コンパクトなミニロガーを10個ほど取り付けました。

データを見るときちんと温湿度管理がされていました。有意義な情報です。

御社のロガーはコンパクトで丈夫なので美術品の輸送に適していますし、展示室や収蔵庫、館外の美術館やギャラリーに展示する際、環境を確かめたりするときにポータブルで簡単に持ち込めるのもよいですね。

これからWATCH LOGGERに求めることはありますか?

あらゆるエレクトロニクスは「使い勝手」だと思うんですよ。

我々の場合は時間との戦いなので「簡易」というのが非常に重要です。

その辺を考慮しながらロガーを開発されるとより使い勝手の良い製品が生まれるのではないでしょうか。

やはりお客様目線が重要ということですね。

本日はありがとうございました。

こちらこそ、ありがとうございました。

アーティゾン美術館は2020年1月オープンです。

是非、いらして下さい。

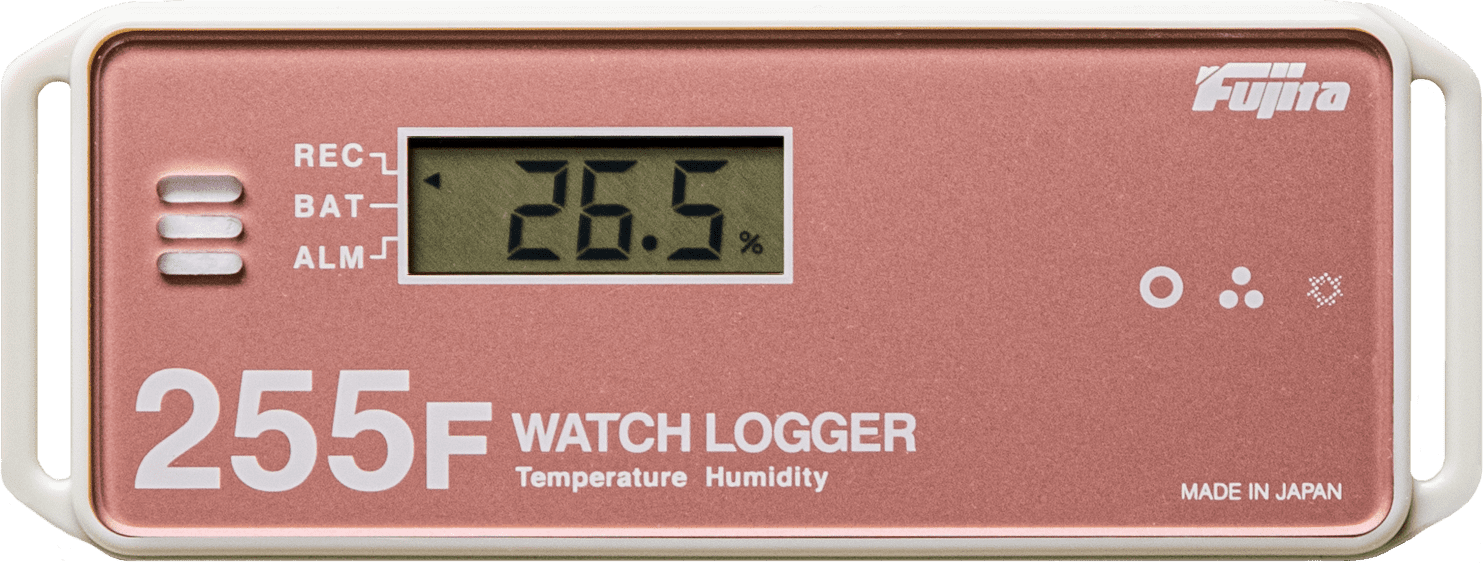

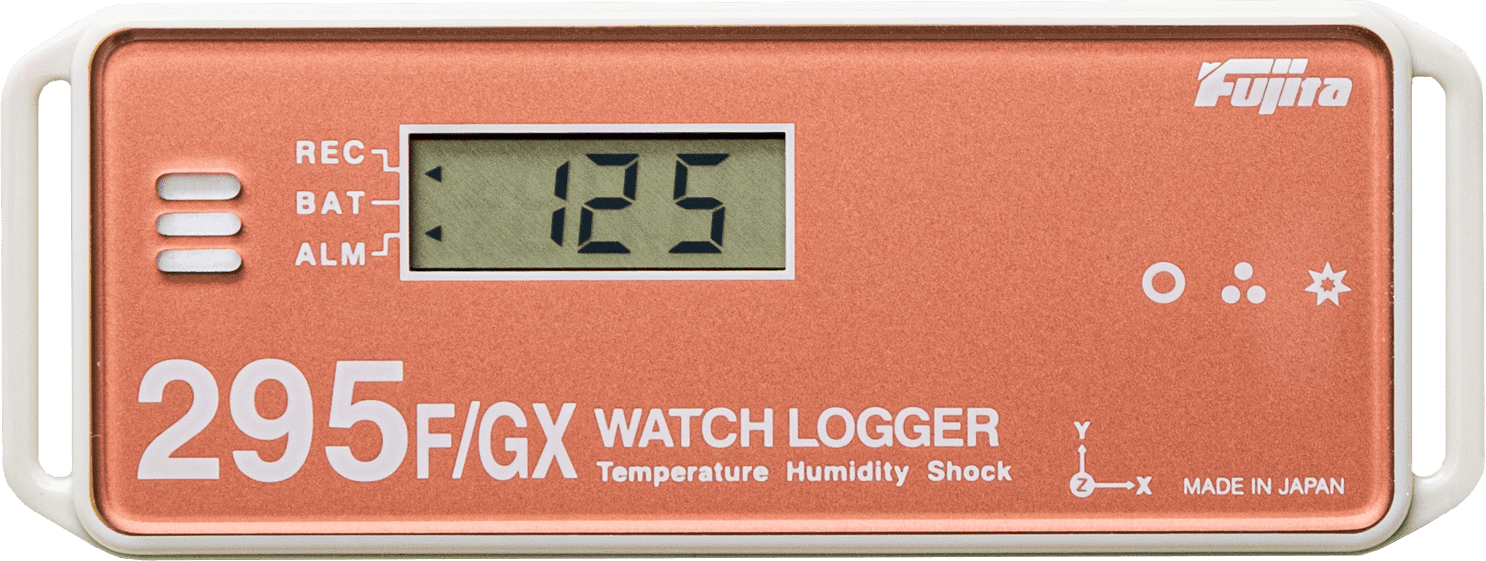

石橋財団 アーティゾン美術館様で使用しているWATCH LOGGERはこちら。

温度・湿度データロガー「KT-255F」

温度・湿度・衝撃データロガー「KT-295F/GX」

温度・湿度データロガー「KT-265F」

公益財団法人石橋財団

アーティゾン美術館

〒104-0031

東京都中央区京橋1丁目7-2

https://www.artizon.museum/