クロスボーダー物流とは?現状や重要性について解説

国際ビジネスを成功に導くためには、クロスボーダー物流の現状と重要性を深く理解し、変化に柔軟に対応していくことが重要です。本記事では、「クロスボーダー物流」の仕組み解説と、見えない輸送環境で発生する破損・温度変化を、数値で可視化し対策できる、データロガーの活用重要性をご紹介します。

クロスボーダー物流とは

「国境を越えて商品を輸送・配送する一連の物流活動」のことを言います。 つまり、ある国から別の国へ商品を届けるための流れやシステム全体を指し、国際的なビジネスの現場では欠かせない重要な仕組みです。

クロスボーダー物流にはいくつかの基本要素があります。まず、「国際輸送」では、船舶、航空機、鉄道、トラックなどの輸送手段を用いて、国境を越えて荷物を運びます。次に「通関手続き」があり、税関を通過する際には輸入関税や各国の規制に従った処理が求められます。「書類作成」も重要で、輸出入許可証、原産地証明書、インボイスなど、取引に必要なさまざまな書類を準備しなければなりません。「倉庫保管」では、輸送途中や到着後の商品を一時的に保管するための施設管理が行われます。そして「最終配送(ラストマイル)」において、商品は最終的な目的地まで届けられます。

いくつかの特徴と課題も存在します。関係する国によって法律や規制、言語、文化が異なるため、手続きが非常に複雑になりやすいという点があります。通関などの手続きに時間がかかることが多く、国内物流に比べて輸送に時間を要する傾向があり、関税や輸送費、手数料などがかかるためコストも高くなりがちです。目まぐるしく変化する政治情勢、為替の変動、天候の影響など、リスク要因も多様で対応力が求められます。

近年では、電子商取引(EC)の拡大により、個人を対象とした小口配送の需要が急増しています。また、書類や手続きのデジタル化が進み、業務の効率化やトレーサビリティの向上も図られています。環境の面からも持続可能性(サステナビリティ)への意識が高まっており、地球にやさしい輸送手段の導入も求められるようになっています。これは、新型コロナウイルスの影響により、サプライチェーン全体の見直しや再構築が進みました。

このように、クロスボーダー物流はただ単に「モノを運ぶ」ことにとどまらず、グローバル経済の成長を支えるインフラの一部として、その重要性をますます高めています。国際ビジネスを成功に導くためには、こうした物流の仕組みと課題を正しく理解し、柔軟に対応していくことが求められます。

クロスボーダー物流の現状

では、「国をまたいだ物流」の現状はどうなっているのでしょうか。

オンライン通販の急成長によって、国境を越えた小さな荷物の配送が急増しています。中でも中国、アメリカ、ヨーロッパの間では個人向けの海外配送が活発になり、コロナ禍によってネット通販の利用が日常化したことも、この動きをさらに加速させました。

一方で、パンデミック以降に供給の流れのもろさが浮き彫りになりました。多くの企業が一つの国に依存するリスクを減らすために、「チャイナプラスワン(中国以外にも生産拠点を持つ)」や「リショアリング(自国に生産を戻す)」といった戦略を進めています。世界各地の政治リスクに備えて、複数のルートを持つ柔軟な物流体制への見直しも進んでいます。

輸送コストについても変化がありました。特に2021年以降は、コンテナ輸送の料金が急上昇しましたが、現在はやや落ち着きつつあります。ただし、燃料価格の変動や環境への配慮による新たな規制の影響で、航空輸送のコストは依然として不安定です。こうした中、より安定した選択肢として、海上の混載輸送、鉄道輸送にも注目が集まっています。

環境への配慮も重要なテーマです。国際海運では排ガス規制(IMO2023)が強化され、輸送手段もより環境にやさしいものが求められるようになっています。電気トラックや代替燃料を使った実証実験も進んでおり、今後の標準になる可能性があります。リターナブル(繰り返し使える)包装の利用や、国をまたいだリサイクルや製品回収の仕組みづくりなど、循環型物流の考え方も注目されています。

ここまで変化を説明してきましたが、ではどのような課題が残っているのでしょうか?

トラック運転手や倉庫作業員が足りないほか、通関や国際物流に詳しい専門人材も育成が追いついていません。こうした中、ITの活用で業務を効率化しながら、労働環境の改善を図る取り組みが進んでいます。

さらに、中小企業にとっては参入のハードルが高いことも問題です。大手物流企業が市場を独占しがちで、中小企業は複雑な規制対応や高いコストに悩まされています。ただし、最近ではオンラインで簡単に物流サービスを利用できる物流プラットフォームも登場しており、少しずつ参入障壁は下がってきています。

このように、クロスボーダー物流は今、デジタル化と持続可能性を軸に大きな転換点を迎えています。同時に、不安定な世界情勢にも対応できる柔軟で強い物流ネットワークを構築していくことが、これからの国際ビジネスにおいて非常に重要になっていくでしょう。

クロスボーダー物流の活用と重要性

クロスボーダー物流は、現代のビジネスにおいて単なる「モノの移動」にとどまらず、企業の成長戦略や国際競争力を左右する極めて重要な要素となっています。特に国内市場が飽和しつつある中、多くの企業にとって海外市場への展開は、新たな成長機会を得る有力な手段です。

その理由として、地域ごとの需要や消費傾向を活かした商品展開、季節の異なる地域への販売による年間を通じた収益の平準化など、グローバル展開には多くのメリットがあり、コストの最適化にも大きく寄与します。人件費や材料費の安い地域での生産・調達、税制や関税制度の違いを活かした戦略的な生産・流通拠点の配置、スケールメリットを活かした輸送コストの削減など、多角的な視点からコスト競争力を高めることが可能です。

グローバルな供給体制は企業にとってのリスク分散にもなり、地域的な災害や政治的混乱、為替変動といった不確実性に対して、調達先の多様化や複数通貨での取引といった施策を講じることで、サプライチェーンの強靭性を高めることができます。

業界別に見ると、その重要性はさらに明確になります。

製造業

最適地での生産体制の構築や、ジャストインタイム生産を支える国際物流の精度が、競争力の源泉となっています。

小売・Eコマース

国境を越えたオムニチャネル戦略や、海外顧客へのシームレスな購買体験の提供が、ブランドのグローバル展開を支えています。

食品・農業

旬や産地の異なる食材を安定して供給するために、コールドチェーンの国際化やトレーサビリティの確保が不可欠です。

医薬品/医療機器

温度管理が求められる医薬品の輸送や、パンデミック時における医療物資の迅速な国際供給が大きな課題であり、クロスボーダー物流の進化が求められています。

しかし、こうしたメリットを最大限に活かすには、いくつかの成功のポイントがあります。まず、各国の文化や法規制に適応しながらも効率性を保つためには、グローバルに考え、ローカルに行動が求められます。

さらに、不測の事態に備えた柔軟な物流体制の構築、代替ルートの事前設計、在庫配置の最適化、そして継続的なリスク評価とBCP(事業継続計画)の更新が、変化の激しい時代においては必要不可欠です。

これからのクロスボーダー物流

未来のクロスボーダー物流は、テクノロジーを駆使し、より効率的で、柔軟で、持続可能なものへと進化していくでしょう。

AIや機械学習、IoT、ブロックチェーン、ロボティクスの進化により、需要予測や倉庫管理、通関、配送などが高度に自動化・効率化され、透明性とトレーサビリティも向上します。加えて、地政学的リスクへの対応として、生産拠点の見直しやサプライチェーンの強靭化、モジュール化が進むでしょう。

気候変動への対応としては、EVや再生可能エネルギーを活用したグリーンロジスティクス、CO2排出量の可視化・削減、循環型経済への対応が求められます。

これらの要素は貿易政策やデータ規制、国際標準化の動向も物流戦略に大きな影響を与えます。

まとめ

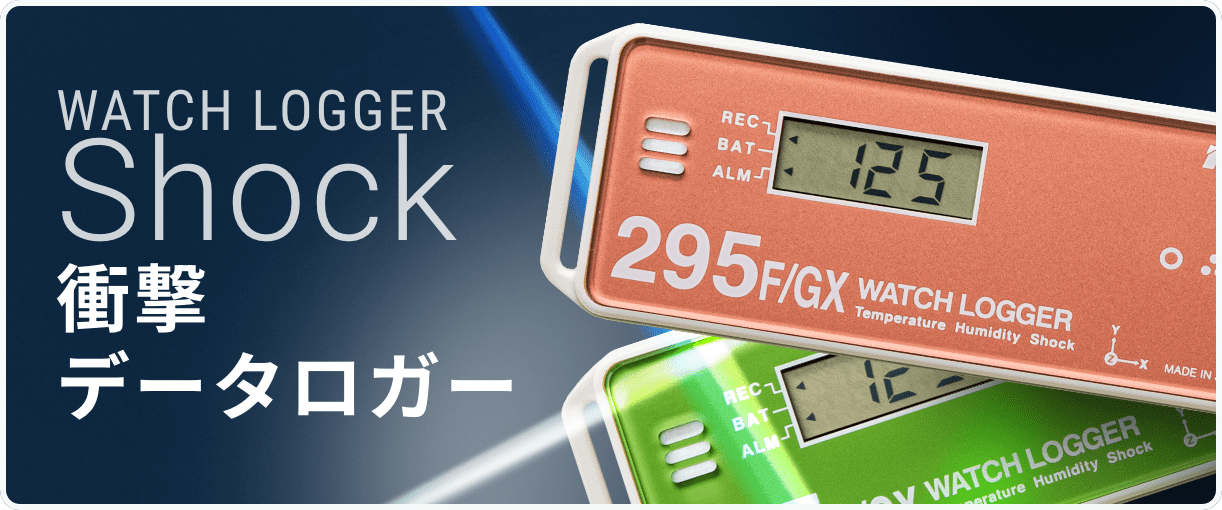

国境を越える物流において、特に重要となるのが輸送中の環境管理です。長時間の輸送で温度・湿度変化にさらされたりするため、製品品質を保証するための「見えない品質管理」が必要不可欠となります。ここで重要な役割を果たすのがデータロガーです。データロガーとは、輸送中の温度、湿度、衝撃などの環境データを自動に記録する小型デバイスです。

クロスボーダー物流の品質管理において高い評価を受けているのが、株式会社藤田電機製作所の「ウォッチロガー」シリーズです。精密な温度・湿度測定機能や長時間の連続記録、過酷な環境にも耐える堅牢性、さらに専門知識がなくても使えるインターフェースで国際輸送の現場で品質保証に大きく貢献しています。輸送全体の環境データを記録できるため、製品品質の証明やトレーサビリティの確保も可能です。

今後は輸送環境の可視化と品質保証の重要性がさらに増していくと考えられます。そうした中で、ウォッチロガーのようなデータロガーは、単なる記録装置にとどまらず、物流品質を守るための不可欠なツールとして進化を遂げ、企業の競争力向上にも寄与しています。

品質重視の時代において、適切なデータロガーの導入と活用は、顧客満足度の向上、返品リスクの低減、ブランド価値の維持、さらには各国の規制対応に至るまで、多くのメリットをもたらす戦略的な投資と言えるでしょう。