防災用品を守る!知られていない温湿度管理の秘密

「備えあれば憂いなし」とは言うものの、その「備え」が、いざという時に役に立たなければ意味がありません。防災用品は、私たちの命と安全を守る最後の砦。しかし、その多くは、適切な保管環境が保たれていないために、性能が低下したり、劣化したりしている可能性があります。本記事では、防災用品の品質を維持するための温湿度管理の重要性と、その具体的な対策について解説します。さらに、温湿度管理に役立つ「データロガー」という便利なツールについてもご紹介します。

目次温度と湿度が防災用品に与える影響

防災用品は、素材ごとに温度や湿度への反応が異なり、不適切な保管は性能低下や劣化を招きます。極端な温度変化や高湿度は保管品に悪影響を及ぼし、いざという時に機能しない可能性があります。そのため、温度変化の少ない場所で直射日光と湿気を避け、通気性の良い環境で保管することが重要です。環境モニタリングで変化を把握し、早期対応を心がけることで、防災用品の品質を維持し、安全を確保できます。

備蓄食品を脅かす目に見えないリスク

災害時に命を支える備蓄食品は、適切な保存方法を誤れば、その存在意味を失ってしまいます。高温多湿は、備蓄食品の最大の敵と言っても過言ではありません。食品の劣化、栄養価の低下、カビの発生は、単なる食品ロスの問題だけではなく、緊急時の健康と生存に直結する深刻な課題なのです。

長期保存における温湿度管理の課題

高温環境、特に30℃以上になると、食品中の化学反応が加速し、タンパク質や脂質、ビタミンなどの栄養素が急速に分解されます。その結果、食品の保存期間が大幅に短縮され、緊急時の栄養源としての価値も損なわれてしまいます。見た目には変化がなくても、内部では品質の劣化が進んでいる可能性があるため、適切な温度管理が不可欠です。

湿度が70%以上は、カビや有害微生物が繁殖しやすい環境が整います。特に密閉されていない保存場所では、湿気の影響を受けやすく、食品の劣化が加速します。一度カビが繁殖すると、有毒な胞子を産生し、摂取することで深刻な健康被害を引き起こす可能性があります。

効果的な備蓄食品の保存戦略

保存環境の最適化として、保存場所は常に20℃以下、湿度50%以下を維持し、直射日光や熱源から遠ざけることが重要です。また、通気性の悪い場所や湿気の多い場所は避け、食品が劣化しにくい環境を整えましょう。保存技術のポイントとして、真空パックや脱酸素剤を活用し、遮光性・気密性の高い容器を使用することで、酸化や湿気の影響を抑えられます。また、定期的な在庫チェックと入れ替えを行い、品質が劣化する前に適切に管理することが大切です。

食品備蓄の具体的なリスクと対策

異臭、変色、パッケージの膨張、錆びや変形などのサインが見られた場合は、即座に廃棄し、新しいものに交換しましょう。長期保存に適した食品を選ぶ際には、栄養価保持の工夫も欠かせません。高栄養密度の非常食を選び、ミネラルやビタミンを含む保存食を確保することで、栄養バランスを維持できます。特に、タンパク質源となる缶詰や乾燥食品を備蓄しておくことで、非常時にも必要な栄養を摂取することが可能になります。

医薬品や衛生用品への影響

医薬品や衛生用品は、温湿度管理が適切でないと、いざという時に命を守るための大切な役割を果たせなくなる可能性があります。

多くの医薬品は温度変化に非常に敏感で、推奨保管温度である15〜25℃から外れると、有効成分の変質が起こりえます。特に30℃を超える高温環境では、解熱鎮痛剤や抗生物質などの有効成分が分解され、効果が著しく低下することがあります。また、極端な低温環境においても、インスリンなどの液体製剤は凍結により成分が変性し、本来の効果を失ってしまいます。さらに注意すべきは昼夜の温度差による繰り返しの温度変化で、これも薬剤の安定性を徐々に損なう原因となります。

湿気もまた、医薬品や衛生用品に大きな影響を及ぼします。高湿度環境に置かれると、薬剤そのものに影響があるだけでなく、紙やダンボール製の外箱が湿気を吸収してカビが発生するリスクが高まります。プラスチック包装も湿気により劣化し、内部の薬剤を保護する機能が低下します。防水性のない包装材は特に注意が必要で、湿気により接着部分が剥がれ、密閉性が失われることがあります。これらの影響により、適切な温湿度管理がされていない医薬品や衛生用品は、使用できなくなる可能性があります。

防災用品として保管している医薬品や衛生用品は、命を守るための重要なアイテムです。定期的に状態をチェックし、温度15〜25℃、湿度50〜60%の適切な環境で保管することが大切です。直射日光や暖房器具のそば、浴室などの湿気の多い場所を避け、密閉式の保管容器を使用することで、いざという時に確実に使える状態を維持できます。防災用品の温湿度管理は、見落とされがちですが、その効果を確実に発揮させるための重要な秘訣なのです。

電池や機器類への影響

電池や電子機器は防災用品の要となりますが、その保管方法には意外なほど注意が必要です。高温・高湿環境に長期間さらされると、電子部品に深刻なダメージを与えることがあります。

特に電池内部の化学物質は熱に弱く、30℃を超える環境では自己放電が加速し、保存期間が大幅に短くなります。また、湿度が高い状態が続くと、電子回路や接点部分に結露が発生し、金属部分の酸化や腐食を引き起こします。これにより、いざという時に機器が動作しない、あるいは予想よりも早く電力が尽きるといった事態に陥る可能性があります。

電子機器に使われている半導体やコンデンサなどの精密部品は、温湿度の変化に敏感です。急激な温度変化によって部品が膨張・収縮を繰り返すと、はんだ接合部のひび割れや断線を招き、機器の性能低下や故障の原因となります。特に懐中電灯やラジオなど、災害時に命を守るための重要な機器が使用できないという事態は避けなければなりません。

防災用品としての電池や電子機器を最適な状態で保つためには、温度15〜25℃、湿度40〜60%程度の安定した環境での保管が理想的です。定期的な動作確認と共に、保管場所の温湿度管理も防災対策の重要な一部と考えるべきでしょう。

理想的な保管環境とは?

では、「温度」と「湿度」は何度、何パーセントに設定するのがいいのでしょうか。

–温度管理

理想的な保管環境としてまず重要なのは、常温である15〜25℃の範囲を保つことです。この温度帯は多くの防災用品、特に電池や医薬品、食料などの化学変化を最小限に抑え、長期保存に最適とされています。

保管場所としては直射日光が当たらない場所を選ぶことが重要です。太陽光に含まれる紫外線は多くの素材を劣化させるだけでなく、日中と夜間の温度差を大きくする原因となります。窓際や屋外物置などは避け、カーテンやブラインドで遮光された室内の棚や専用収納ボックスなどを活用しましょう。

温度変化の少ない場所を選ぶことも重要なポイントです。急激な温度変化は結露の原因となり、防水性の高い製品でも内部に湿気が侵入するリスクがあります。また、膨張と収縮を繰り返すことで素材の劣化や亀裂を引き起こす可能性もあります。そのため、エアコンの風が直接当たる場所や、日中と夜間で温度差が大きくなる部屋の壁際などは避け、建物の中心部など温度が安定している場所を選ぶのが理想的です。季節の変わり目には保管場所の温度をチェックし、必要に応じて場所を変更するなどの対応も効果的です。こうした日頃からの適切な温度管理が、いざという時に防災用品が確実に機能するための重要な鍵となるのです。

–湿度管理

想的な保管環境における湿度について解説します。

防災用品の保管に適した湿度は一般的に40〜60%程度とされています。この範囲を超える高湿度環境では、さまざまな問題が発生します。湿度が70%を超えると、カビの発生リスクが高まり、非常食や衣類などの繊維製品が劣化する可能性があります。特に紙製品や段ボール箱に梱包された防災用品は吸湿性が高いため、内容物まで湿気の影響を受けやすくなります。また、過度に湿度が高い環境では、金属製品の錆びや腐食が進行します。防災用品には缶詰やナイフ、工具など多くの金属製品が含まれますが、これらが湿気によって機能を失うと、緊急時に大きな支障をきたします。湿度の高い状態が長く続くと、電子機器の基板や接点部分にも悪影響を及ぼし、ラジオや懐中電灯といった重要な通信・照明機器の故障原因となることもあります。

一方で、極端に乾燥した環境(湿度30%以下)も問題があります。乾燥しすぎると、ゴム製品やプラスチック製品が硬化してひび割れを起こしたり、柔軟性を失ったりすることがあります。また、非常食の一部は極端な乾燥により風味が落ちたり、品質が劣化したりする場合もあります。

湿度管理のためには、除湿剤の活用が効果的です。シリカゲルなどの乾燥剤を防災用品の収納ボックス内に定期的に交換しながら配置することで、適切な湿度を維持できます。特に梅雨時期や台風シーズンには、防災用品の点検と合わせて除湿対策を強化することをお勧めします。地下室や押入れなど湿気がこもりやすい場所に保管する場合は、通気性を確保するために定期的に開放して換気を行い、必要に応じて除湿機を使用することも検討しましょう。

データロガーによる環境モニタリング

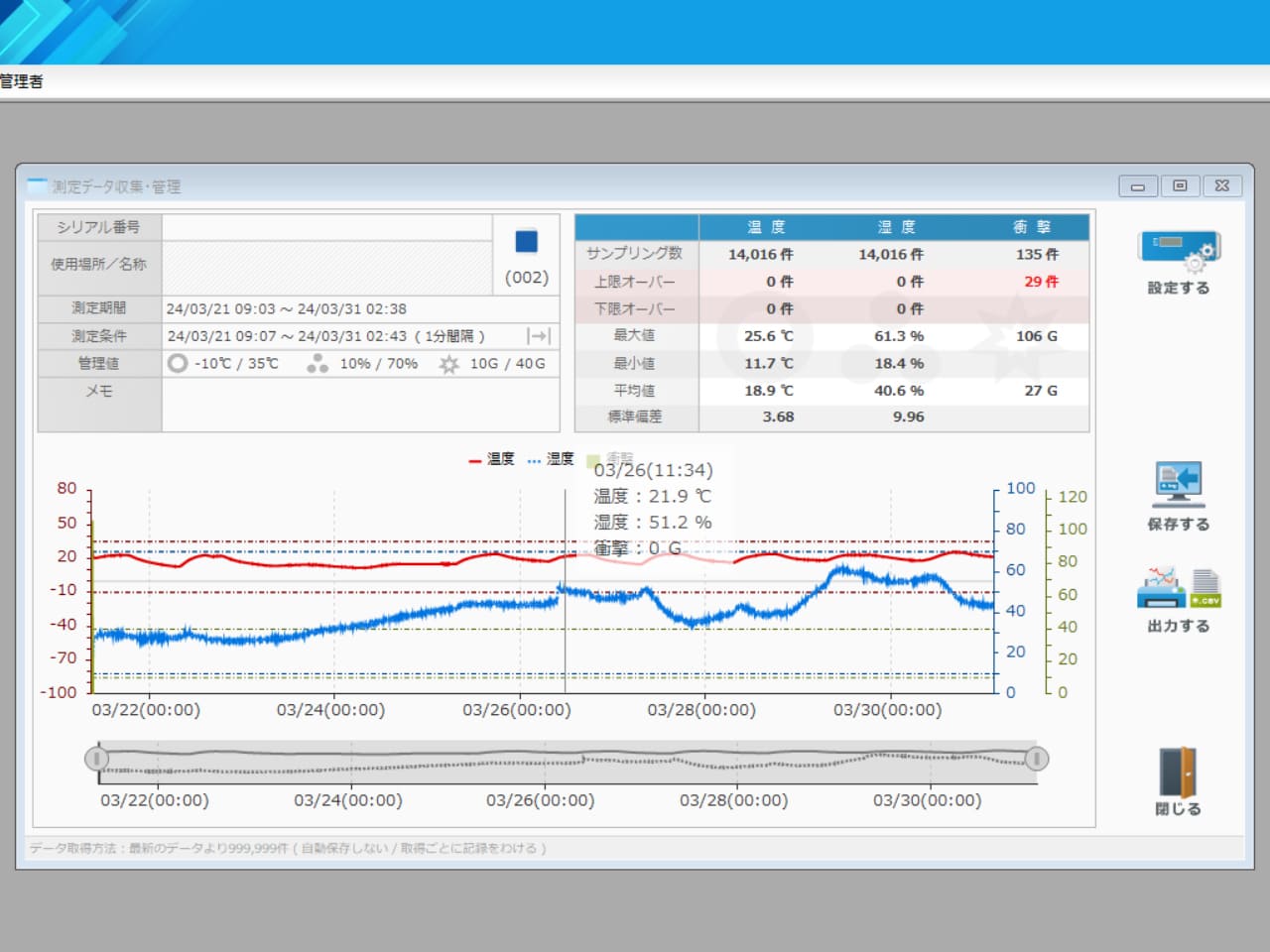

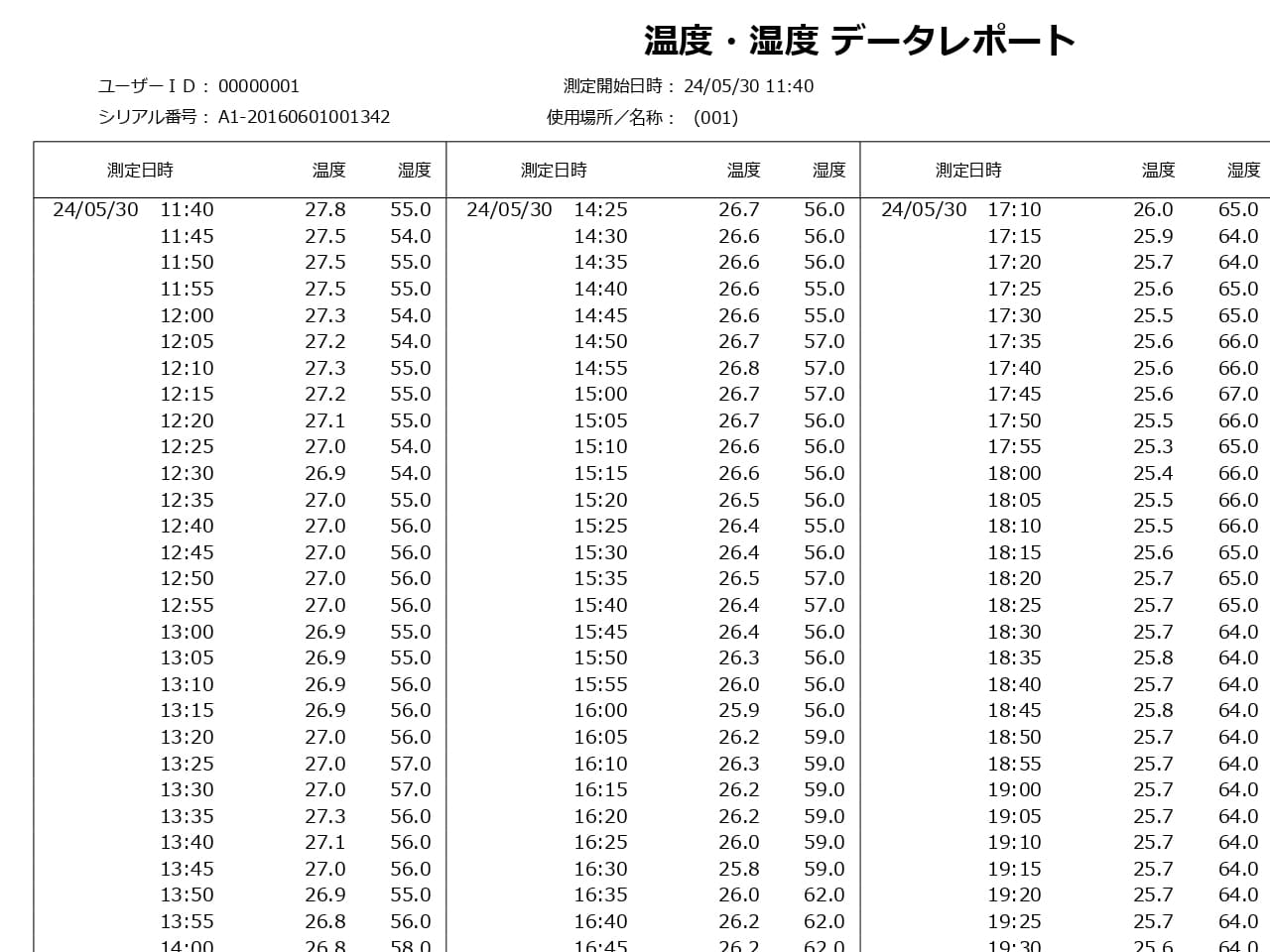

データロガーとは、温度や湿度などの環境データを自動的に記録する小型の電子機器です。防災用品の保管にも活用されるようになってきました。このデバイスの最大の強みは、24時間365日にわたって温湿度を継続的に記録できることです。人間が感じ取れない夜間や留守中の環境変化も逃さず捉え、目に見えない温湿度の変動を「見える化」してくれます。例えば、日中は快適な環境でも、夜間に結露が発生するほど温度が下がっている場合や、エアコンの稼働時間帯と停止時間帯で大きな温湿度差が生じている場合なども、データとして明確に把握できます。

季節ごとの変化の把握も、データロガーの重要な役割です。四季のある日本では、夏の高温多湿、冬の乾燥など、季節によって室内環境は大きく変動します。長期的な記録を取ることで、春の結露しやすい時期や、梅雨の湿度上昇期間など、防災用品にとって特に注意が必要な時期を特定できます。蓄積された記録データを分析すれば、最も温湿度が安定している場所を科学的に特定することも可能です。これにより、電池や電子機器は湿度の低い場所に、食品や医薬品は温度変化の少ない場所にというように、防災用品の特性に合わせた最適な保管場所の選定が可能になります。

データロガーによる環境モニタリングは、一見過剰な対策のように思えるかもしれませんが、いざという時に防災用品が確実に機能するための「見えない保険」と考えることができます。特に貴重な命を守るための防災用品だからこそ、その保管環境にも科学的なアプローチで最適化を図ることが重要なのです。

防災用品の温湿度管理に適しているロガー

株式会社藤田電機製作所の”WATCH LOGGER”の最大の強みの一つは、約3年という長期間におよぶ電池寿命です(機種による)。防災用品の保管状態を長期的かつ継続的にモニタリングするには、頻繁な電池交換が必要ないことが望ましいからです。通常のデータロガーでは数ヶ月から1年程度で電池交換が必要になるものも多い中、3年間にわたって安定した記録を取り続けることができます。これにより、季節の変化や年間を通じた温湿度の傾向を確実に把握でき、防災用品の保管環境を最適化するための貴重なデータを蓄積できます。

もう一つの重要な特長は、Wi-FiやBluetoothといった無線通信技術に依存していない点です。これは防災という観点から見ると大きなアドバンテージとなります。災害時には停電や通信インフラの障害が発生することが想定されますが、WATCH LOGGERはそうした状況下でも確実にデータを記録し続けることができます。無線通信に依存しないシンプルな設計は、いざという時の信頼性を高め、データ損失のリスクを最小限に抑えます。

この自立型の設計は日常的な使用においても利点があります。Wi-Fiの電波が届かない場所や、通信環境が不安定な場所であっても、安定した記録が可能です。例えば、電波の届きにくい金属製の収納庫内や、地下室などの防災用品保管スペースでも確実にデータを取得できます。防災用品の命を守るためには、その保管環境の「見えない変化」を確実に捉え、記録し続ける信頼性が不可欠です。WATCH LOGGERは、長期間の電池寿命と無線通信に依存しない堅牢な設計により、災害に備える確かな「目」として、防災意識の高い家庭や施設での活用が期待されます。

まとめ

データロガーで温湿度を常時モニタリングし、適切な環境管理を行うことで、いざというときに頼りになる防災用品を守ることができます。デジタルデータが、あなたの大切な備えを静かに支えているのです。